一級建築士試験– category –

-

一級建築士試験<製図>_初めて製図試験に挑む人のための思考法と具体的な練習法

一級建築士試験の学科を終えて、無事に製図試験に進むことができた人に向けて、製図試験に向けての心構えをお伝えします。 これを読めば、製図試験までに自分が準備するべきことを、俯瞰的に考えることができます。 ぺんぎん 時間との勝負の製図試験、準備... -

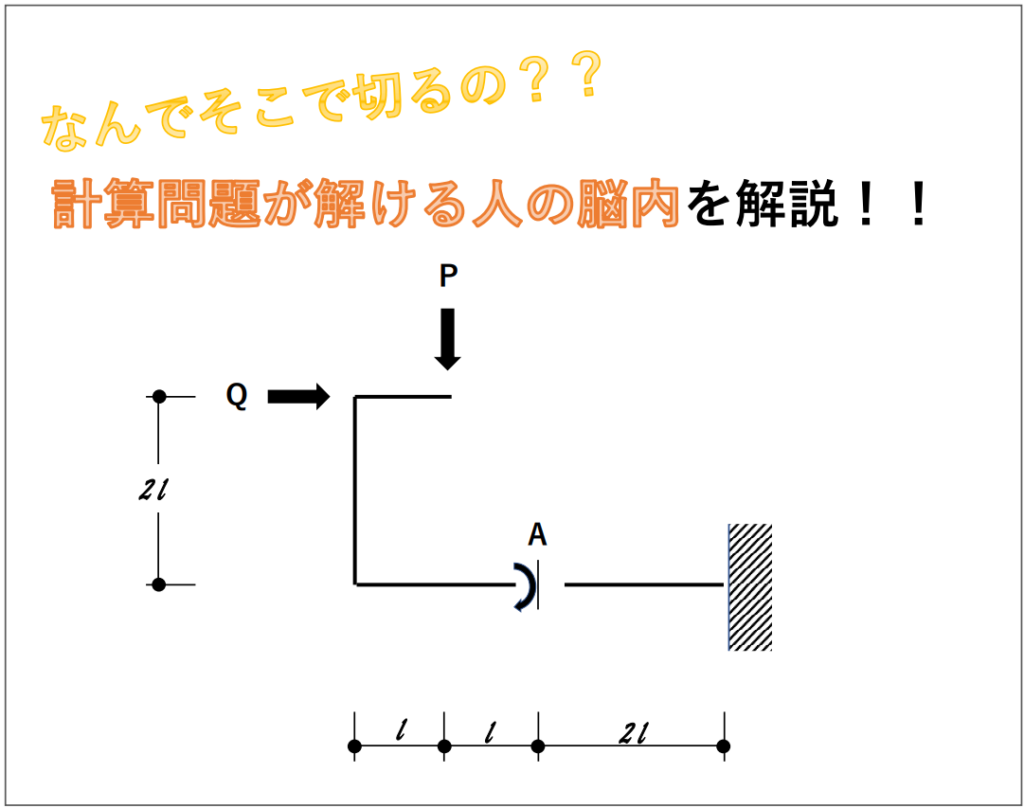

一級建築士試験_<構造>計算問題を解ける人の脳内を解説

構造の計算問題は、5~6問出題されますが、苦手としてる人も多いです。 問題集の解説を読んでも、回答への一直線の解説がされていて、 「なんでそんな風に考えることができるのか?」 がわからず、なんとなく解法を暗記して、同じ問題しかできないという... -

一級建築士試験対策_これでわかる!保有水平耐力計算をざっくり解説

一級建築士試験のために保有水平耐力計算を勉強する場合、全体像が説明されず、何をやっているかわからなくなるということがよくあります。 全体像がわからずに問題を解いても、丸暗記だけでは、少し違った選択肢で出題されると間違えてしまいます。 ここ... -

一級建築士試験<構造>_剛性率・偏心率

剛性率・偏心率の確認は、設計ルートのルート2の場合に必要になります。高さ31m以下の適判建築物は、剛性率を0.6以上、且つ、偏心率を0.15以下としなくてはいけません。この剛性率及び偏心率の制限を満足できない場合は、保有水平耐力の確認(ルート3... -

一級建築士試験<構造>_層間変形角について

層間変形角の確認はルート2での確認項目ですが、ルート3でも行う必要がありますので、正確に表現すると「構造計算適合性判定が必要な建物」は地震力により生じる各階の層間変形角を1/200以下となっているか。層間変形角とは、(各階の水平方向の層間変位... -

一級建築士試験<構造>_ルート2について

ルート2は、許容応力度等計算の一部で、高さ31m以下の建築物に適用されます。ルート2は、高さ方向の剛性の変化や平面の偏心を小さくし、かつ、比較的簡単な考え方によって一定以上の強度、剛性・靭性を確保することで、大地震に対する安全性を確保す... -

一級建築士試験<構造>_二次設計のルート1について

二次設計のルート1に関して、一級建築士試験において覚えておくのは、RC造とS造で良いかと思います。 RC造でルート1の設計ルートに進める規模的要件は高さが20m以下であることです。また、ルート1での設計とした場合、満たすべき構造規定は2つありま... -

一級建築士試験〈構造〉_二次設計

耐震設計における二次設計の目的は、建物が立っている間に一度遭遇するかも知れない程度の大地震に対して安全であるかを確認することです。 二次設計は3つのルートに分かれていて、建物規模等によって、設計のルートが変わってきます。検討の内容は細かく... -

一級建築士試験<構造>_一次設計まとめ

構造設計における一次設計は、日常の外力、稀に生じる外力に対して、構造部材が損傷を生じないことを目的に行うもので、構造計算ルート上でどの建物でも必ず行われるものです。まずは下記3つを覚えておきましょう。 ①許容応力度計算 設定した荷重が建物に... -

一級建築士試験<構造>_一次設計と二次設計

一級建築士試験で最も嫌がられる構造分野でも、構造計算に次いで嫌われるであろう話題です。わけがわかっていない所に、試験では細かい数値を問う問題まであるので、大概の方が嫌になります。 まず、一次設計と二次設計それぞれの目的を示します。 ・一次...