一級建築士試験– category –

-

建築士の常識⁉️ Ai分布を知らずに耐震設計は語れない!

建築業界において耐震設計は最も重要な分野のひとつです。 特に、建築技術者にとって、意匠や構造など関係なく、新耐震基準の理解は欠かせません。 本記事では、1981年に導入された新耐震基準の概要、旧耐震基準との違い、そして建築設計におけるAi分布の... -

一級建築士製図試験合格術5選_タイプ別︰今から出来る対策

<こちらの記事は一部アフィリエイト広告による宣伝を用いています。> ついに学科試験を通過し、いよいよ製図試験。 他の資格試験にはない、一級建築士特有の試験スタイルで、非常に難関です。 特に、初めて受験される方にとっては大きな挑戦です。 何か... -

結局何やってるの?振動論を勉強する前に知っておくべきこと!初級者・一級建築士試験対策

一級建築士試験や、構造の勉強をしている中で必ず出てくるのが「振動論」です。 「論」とついた時点で、読む気がなくなりますよね。 ただ、地震が多い日本において建築を建設する場合、「振動」は避けては通れない課題です。 何故、建築士は「振動論」学ば... -

座屈の基本を完全ガイド!一級建築士と資格受験者のための講座

建築構造の設計において重要な概念の一つに「座屈」があります。 特に一級建築士試験では、この概念をしっかり理解しておくことが求められます。 何故なら、特に鉄骨造の場合は、「座屈」が柱材の断面を決める重要な要因になるからです。 本記事では、座屈... -

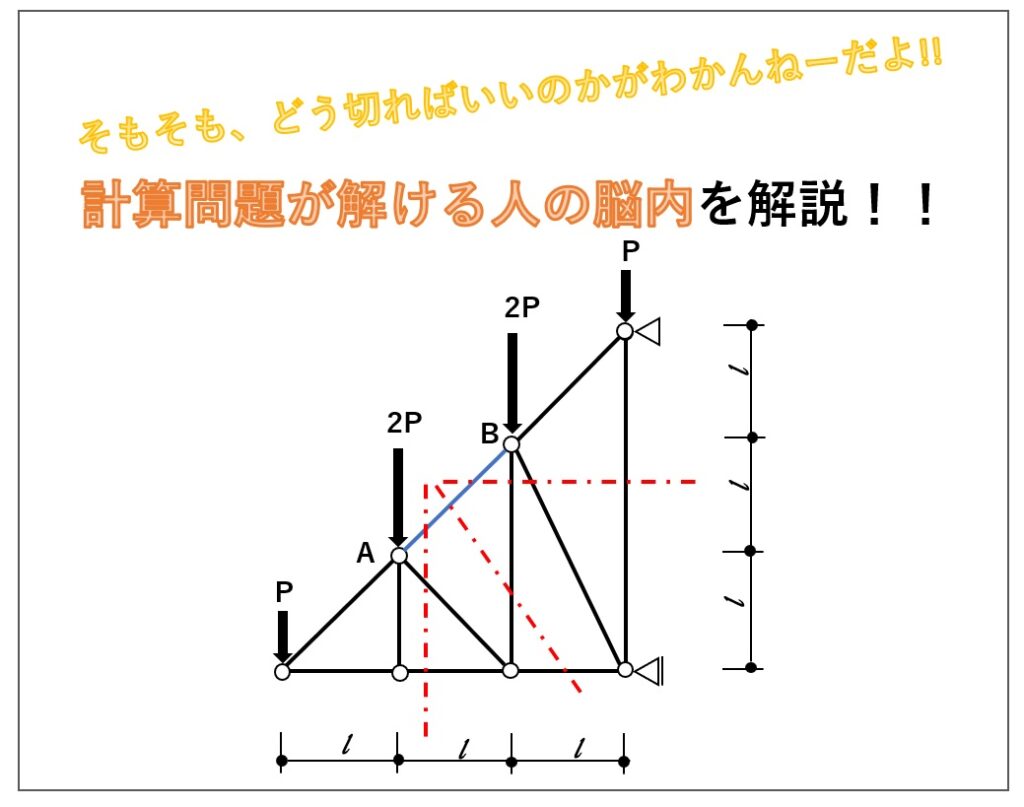

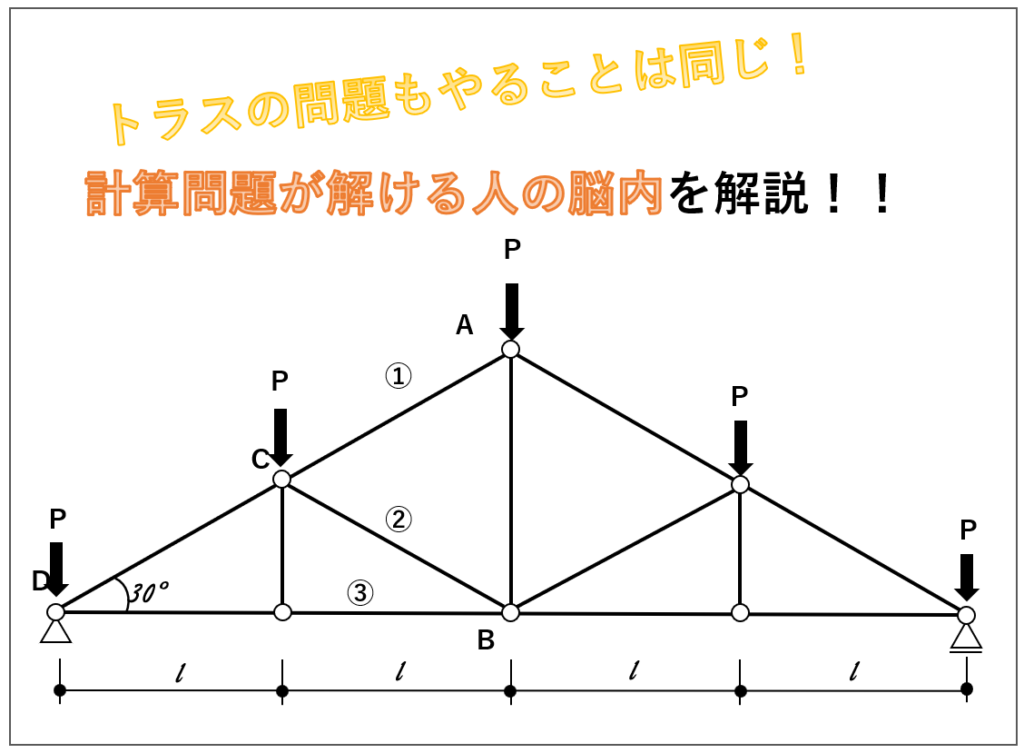

【トラスの切断方法が分からない人へ】一級建築士試験_<構造>計算問題を解ける人の脳内を解説(5)

一級建築士試験の構造力学計算問題について、 「何故そんな風に考えることができるのか?」 に焦点を当て、「考え方」を学ぶことで、色んな問題へ応用できるように解説します。 今回は、トラスの問題を扱います。 トラスの問題は、リッターの切断法でほと... -

一級建築士試験_<構造>計算問題を解ける人の脳内を解説(4)

一級建築士試験の構造力学計算問題について、 「何故そんな風に考えることができるのか?」 に焦点を当て、「考え方」にフォーカスして、色んな問題へ応用できるように解説します。 今回は、トラスの問題を扱います。 トラスの問題は殆どリッターの切断法... -

一級建築士試験_<構造>トラスの計算問題基本戦略

一級建築士試験の構造分野の力学計算問題について、トラス問題は1問出題される可能性が高いです。 トラス問題は、計算量が多く、苦手に感じる人が多いかと思います。 しかし、実は、解法はパターン化されているので、それを学んで得点源にできます。 ある... -

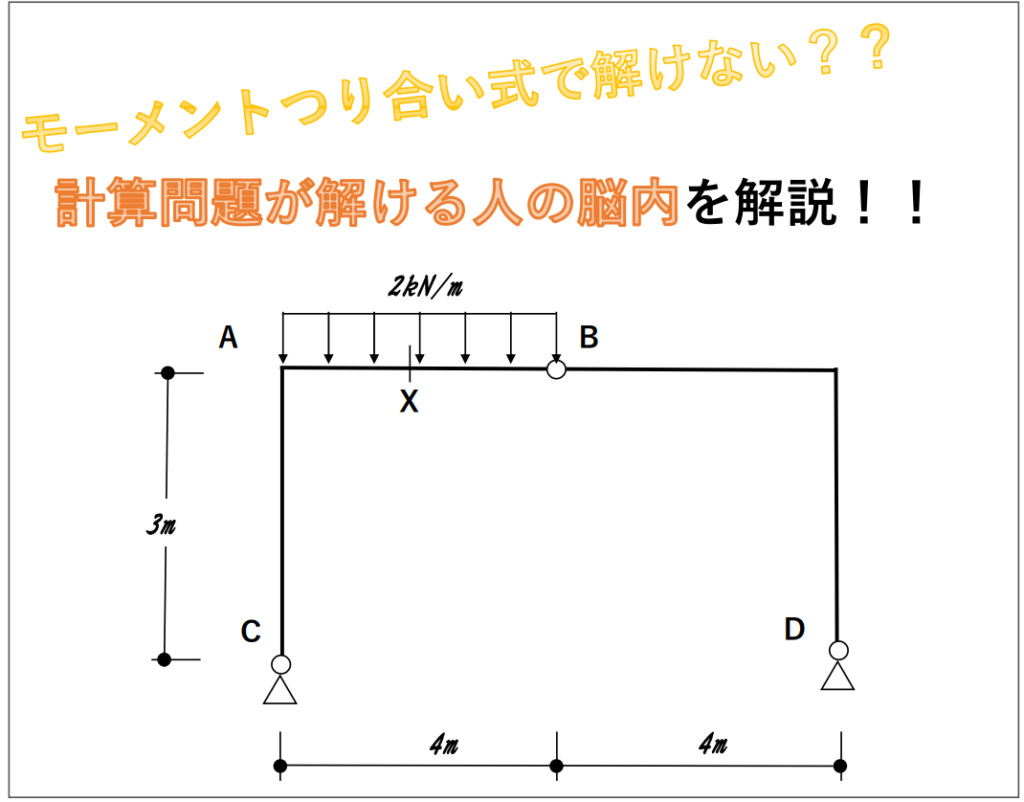

一級建築士試験_<構造>計算問題を解ける人の脳内を解説(3)

一級建築士試験の構造分野の力学計算問題について、 「なんでそんな風に考えることができるのか?」 に焦点を当てて、「考え方」にフォーカスして、色んな問題へ応用できるように解説します。 ぺんぎん 今回は少しだけひねられてますが、落ち着いて考えれ... -

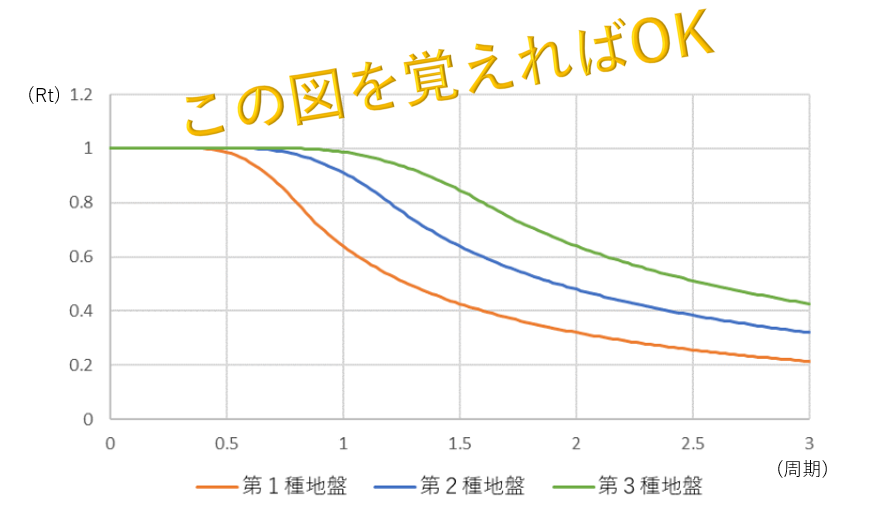

【振動特性係数はこれだけ!】1級建築士試験のために、わかりやすくまとめてみた!

一級建築士試験の構造分野において、荷重・外力の項目は毎年およそ2問ほどが出題されます。 その中で、地震力の数値を決めるうえで重要な「振動特性係数」は、出題率が高く、理解することが直接的に点数に影響してきます。 しっかり理解して、点数につな... -

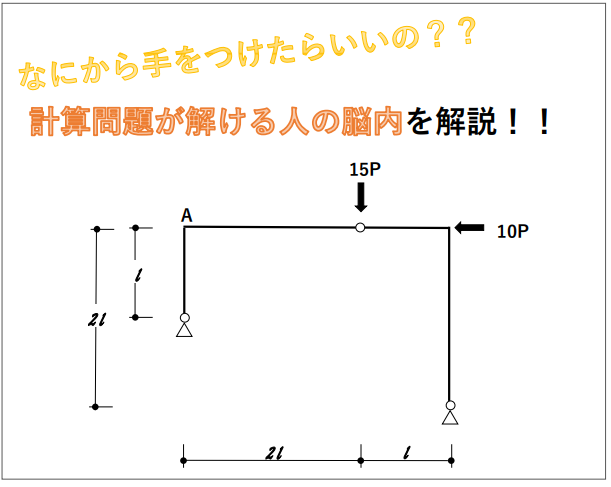

一級建築士試験_<構造>計算問題を解ける人の脳内を解説(2)

一級建築士試験の構造分野の力学計算問題について、 「なんでそんな風に考えることができるのか?」 に焦点を当てて、「考え方」にフォーカスして、色んな問題へ応用できるように解説します。 ぺんぎん 「解ける人の頭の中」を解説していきます。 【問題】...