はじめに

鉄骨造の建築物を長持ちさせるために欠かせないのが「腐食対策」です。

特に、日本のように湿度が高く、沿岸地域が多い環境では、鋼構造物が厳しい腐食条件にさらされることは避けられません。

そんな中で、強力な防食手段として活用されているのが「溶融亜鉛めっき」です。

溶融亜鉛めっきは、鋼材の表面を亜鉛でコーティングすることで、長期的な耐久性と経済性を両立できる優れた技術です。

本記事では、設計・施工・維持管理の各段階においてどのように溶融亜鉛めっきを活用すればよいのか、具体的なポイントを分かりやすく解説していきます。

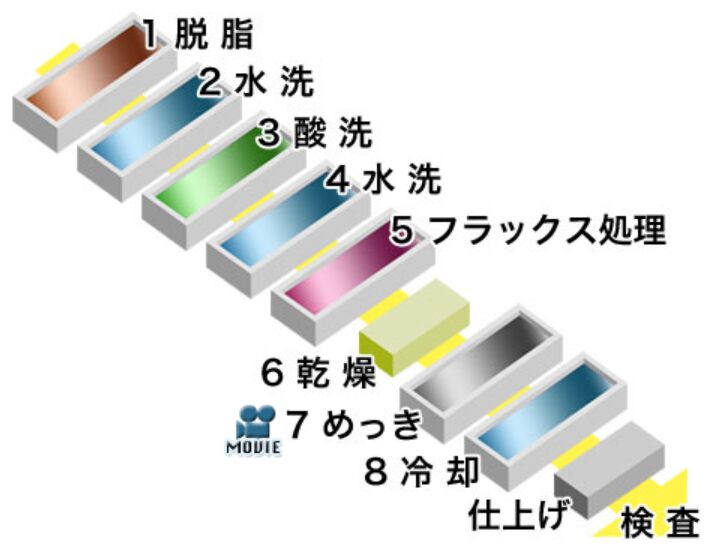

溶融亜鉛めっきの製造工程

溶融亜鉛めっきは、鋼材に亜鉛をしっかりと付着させることで、高い防食性を発揮します。

そのためには、各工程で適切な処理を行うことが重要です。

まず、鋼材が工場に搬入されると、切断や溶接などの加工が行われます。

このとき、鋼材に含まれるケイ素やリンの含有量がめっき品質に大きく影響するため、注意が必要です。

次に、めっきの前処理として、表面の油脂や酸化皮膜を徹底的に除去します。

ここで不十分な処理が行われると、めっき不良の原因になってしまいます。

いよいよ本番の「めっき工程」です。

鋼材は約450℃の溶融亜鉛浴に浸され、亜鉛との化学反応が起こることで、強固な亜鉛層が形成されます。

最後に、余分な亜鉛を除去し、冷却することで、均一で耐久性の高いめっき層が完成します。

品質検査では、未めっき部分がないか、規定の厚さを満たしているかを厳しくチェックし、建設現場へと送り出されます。

設計時に考慮すべきポイント

建築物の設計段階では、溶融亜鉛めっきの特性を踏まえた工夫が求められます。

空気、亜鉛の流出入孔をあける

中空断面の鋼材や複雑な形状の部材は、溶融亜鉛の円滑な流れと、空気やガスの排出確保のため、適切な大きさ及び位置に換気孔と排水孔を設ける必要があります。

空気だまりなどがあると、めっき浴中の急激な温度上昇により内部の水分や空気が急膨張し、爆発を引き起こす場合があります。

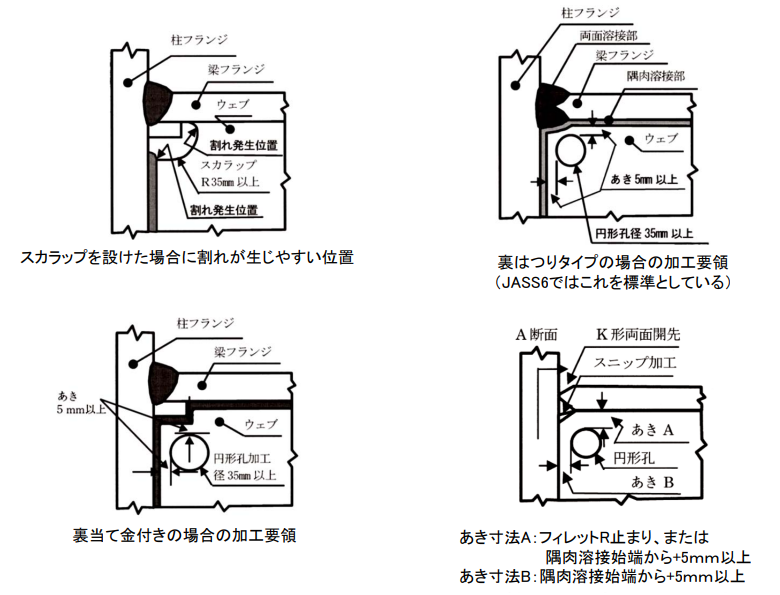

JASS 6では、特に柱梁接合部における梁ウェブの円形孔加工について、推奨サイズが記載されています。

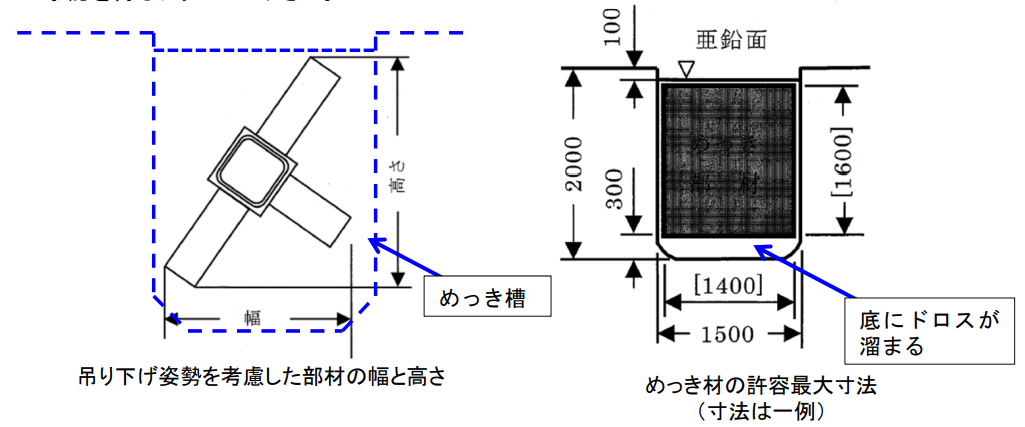

サイズと重量の制限

溶融亜鉛メッキをする構造部材は、選定するめっき工場のめっき槽の寸法と吊り上げ能力に納まるサイズや重量とすることが必要です。

二度浸けする方法もありますが、この場合仕上がり品質に懸念があるので避けることが無難です。

大きな部材の場合は、分割することを想定した設計としましょう。

めっき槽は大きいもので凡そ長さ10m、幅1.5m、深さ2.0m程度なので、大体12mくらいが限界値と捉えておきましょう。但し、飛行機梁や、柱梁接合部がある場合等はより小さな部材とする必要性もあるので注意が必要です。

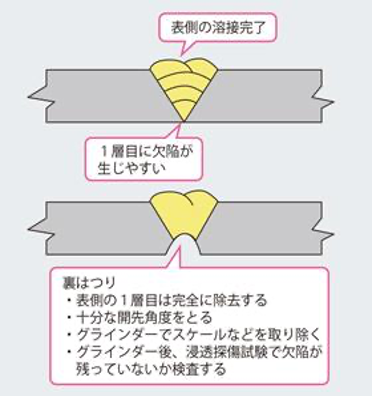

溶接部は裏斫りが原則

溶融亜鉛メッキする前の部材の溶接接合部は裏当て金はせず、裏斫りとすることが原則です。

裏斫りとは、主にグルーブ溶接において用いられる溶接準備技術の一つです 。

これは、片側からの溶接を行った後、溶接継手の裏側から溶接金属や潜在的な欠陥を除去する作業を指します

溶融亜鉛めっきが施される構造用鋼部材においては、完全溶込み溶接がしばしば要求されますが、溶融亜鉛めっきの観点からは、完全溶込み溶接は、継手内部の隙間や空隙を最小限に抑え、腐食性物質が蓄積するのを防ぐべきです。

これは、外部の亜鉛めっき層だけでは保護できない内部からの腐食を防ぐ上で重要です。

裏当て金は、ルートパスの溶接を容易にする一方で、母材との間に完全に溶融しない隙間が生じることがあり、亜鉛めっきが十分に浸透しない可能性があります。

裏ハツリとそれに続く裏側からの溶接によって達成される健全な完全溶込み溶接により、溶融亜鉛めっき部材はより優れた耐食性を発揮することが出来ます 。

耐火性能も求められる場合(耐火塗装に注意)

溶融亜鉛めっきは、鋼材を溶融した亜鉛に浸漬することで、表面に亜鉛の保護皮膜を形成する技術であり、保護皮膜作用と犠牲防食作用により、長期間にわたり鋼材を錆から守ります 。

一方、耐火塗料は、火災時に発泡して断熱層を形成することで、鋼材の温度上昇を抑制し、強度低下を防ぐことで、建物崩壊を遅らせる役割を果たしています 。

溶融亜鉛めっきは鋼材の腐食を防ぐ上で非常に有効な手段ですが、その表面特性が耐火塗料の密着性を低下させる可能性があります。

溶融亜鉛めっきの表面は、大気中の酸素や水分と反応して酸化し、緻密な不動態皮膜を形成します 。

この皮膜は亜鉛めっきの腐食進行を抑制する一方で、塗料が鋼材に直接接着するのを妨げる要因となり得ます。

特に、製品の外観を向上させる目的で施される白さび防止処理は、耐火塗料との密着性を著しく損なうため注意が必要です 。

溶融亜鉛メッキにも使用可能な耐火塗料の具体例には、関西ペイントの「耐火テクト」などがあります。

こちらも使用時には素地調整等が必要になるので、メーカーさんにも十分に適応条件を確認しましょう。

施工時に気を付けるべき点

せっかく適切にめっき処理された鋼材も、施工時の取り扱いが雑だと品質が損なわれてしまいます。

輸送や保管の際は、めっき層に傷がつかないよう、ワイヤーロープやチェーンを直接掛けないようにします。

また、湿気が多い環境では、白錆(亜鉛の酸化による白い粉状の錆)が発生しやすいため、通風の良い場所で保管し、積み重ねる際も桟木を挟むなどの工夫が必要です。

現場での建方作業でも同様に、めっき層に損傷を与えることが無いように慎重な揚重と設置を心がけます。

溶融亜鉛メッキ部材の現場での接合はボルト接合が基本です。

金属溶射による溶接という手段もありますが、コストや品質の観点から避けることが無難です。

ボルト接合では、摩擦面の品質確保が重要ですが、亜鉛メッキ部材の場合、その箇所の滑り係数が下がる可能性があり、設計図書でも試験を求める特記が記載されます。

施工者は、その要否をしっかりと確認したうえで、摩擦面の滑り係数確保を行いましょう。

よくある不具合とその対策

溶融亜鉛めっきは非常に優れた防食技術ですが、設計・施工のミスによってトラブルが発生することもあります。

例えば、「密閉された断面でめっきが施されない」という問題があります。

これは、設計段階で換気孔や排水孔を十分に設けなかったことが主な原因です。

対策としては、設計時に適切な換気経路を確保し、めっき業者とも事前に打ち合わせを行うことが重要です。

また、溶接部の近くでめっき層に亀裂が発生することがあります。

これは、溶接による残留応力や熱応力が原因であることが多く、特に冷間成形された鋼材では注意が必要です。

こうした問題を避けるためには、可能な限りボルト接合を採用し、溶接が必要な場合でも、鋼材の選定や応力緩和の工夫を行うことが有効です。

維持管理の重要性

建物は施工したら終わりではありません

溶融亜鉛めっき鋼材も、長期的にその性能を維持するためには、定期的な点検と適切な補修が必要です。

点検では、めっき層の損傷や腐食の兆候を目視で確認し、必要に応じて膜厚計測を行います。

軽微な損傷であれば、亜鉛末塗料を塗布するだけで簡単に補修できますが、広範囲な損傷の場合は、亜鉛溶射などの専門的な修復方法が必要になることもあります。

まとめ

1. 溶融亜鉛めっきの製造工程

- 鋼材の加工後、表面処理を施してから約450℃の溶融亜鉛浴に浸漬。

- 亜鉛との化学反応により強固な防食層を形成。

- 最終的に冷却・検査を経て出荷。

2. 設計時に考慮すべきポイント

- サイズ・重量制限:めっき槽に対応した寸法に抑える設計が重要。

- 裏ハツリの原則:溶接部の耐食性向上のためには裏当て金を使わず、裏ハツリ処理を行う。

- 耐火塗装との相性:表面処理が塗料の密着性に影響するため、塗料メーカーと仕様確認が必要。

3. 施工時の注意点

- 傷防止:ワイヤー直掛けや衝撃を避ける。

- 白錆対策:通気性のある保管と桟木による積み分けが有効。

- 接合方法:現場では基本的にボルト接合。溶接はなるべく避ける。

4. よくある不具合と対策

- 密閉断面の未めっき問題:設計段階から通気・排水経路の確保が不可欠。

- 溶接部の亀裂:応力管理とボルト接合の活用が鍵。

5. 維持管理の重要性

- 定期的な点検と膜厚確認で劣化を早期発見。

- 軽度な損傷は亜鉛末塗装、重度の場合は亜鉛溶射などの専門的な補修が必要。

コメント