鉄骨造建物の現場が始まると早々に鉄骨図のやり取りが始まります。

鉄骨図は構造設計の分野だからと、意匠設計者は仕上げまで確定まで余裕があると考えていると大間違いです。

鉄骨造の仕上げの多くは、溶接に仕上げ取り付け用のピースを付けてくる必要があるので、仕上げ位置も早々に決定していかなくてはなりません。

ここを怠ると、現場溶接で仕上げピースをつけたくなってきますが、必ずしも思ったところに付けらられるわけではないので注意が必要です。

また、鉄骨造の本体鉄骨に溶接を行うことは厳禁としている施主も多く存在します。

実際には、正しく鉄の特性を理解し、構造設計の中身を理解していれば、必ずしも厳禁ではありません。

この記事を読んで 正しい知識を身につけましょう。

解説は、

「鋼の熱に対する性質 ⇒ 一般的に現場溶接不可とされている部位 ⇒ 追加で注意しておくべき部位」

の順番で行います。

最初に結論

さて、現場での本体鉄骨への溶接について、原則的に禁止されていて、捨てプレートなどを付けることにしている理由を端的に結論から言うと、

鉄骨部材は熱処理により調整された製品であり、現場における溶接では冷却時の温度調整が困難なため、本来の品質を確保できないため

です。

ただ、部材ごとに求められる性能は異なるので、仮に、部材が本来の性質を有していなくとも、設計上求められる機能を有していれば、問題なしと判断することもできるでしょう。

では、下記からその内容を解説します。

鋼の熱に対する性質について

まず、現場溶接を不可とする部位を理解するために、鉄の熱に対する性質についての知識を身につけましょう。

一口に、「鉄」と言っても、その中に含まれる元素の種類・分量によって、多くの種類があります。

建築の鉄骨造に用いられる「鉄」は「炭素鋼」といわれる「鋼」です。

「鋼」は、鉄に微量の炭素を添加した合金です。

鋼は熱処理によって、結晶構造の違いから、硬さや靭性などの性質を変化させることができます。

鋼の状態図

まずは、どのような温度の時に、鋼がどのような状態であるかについてです。

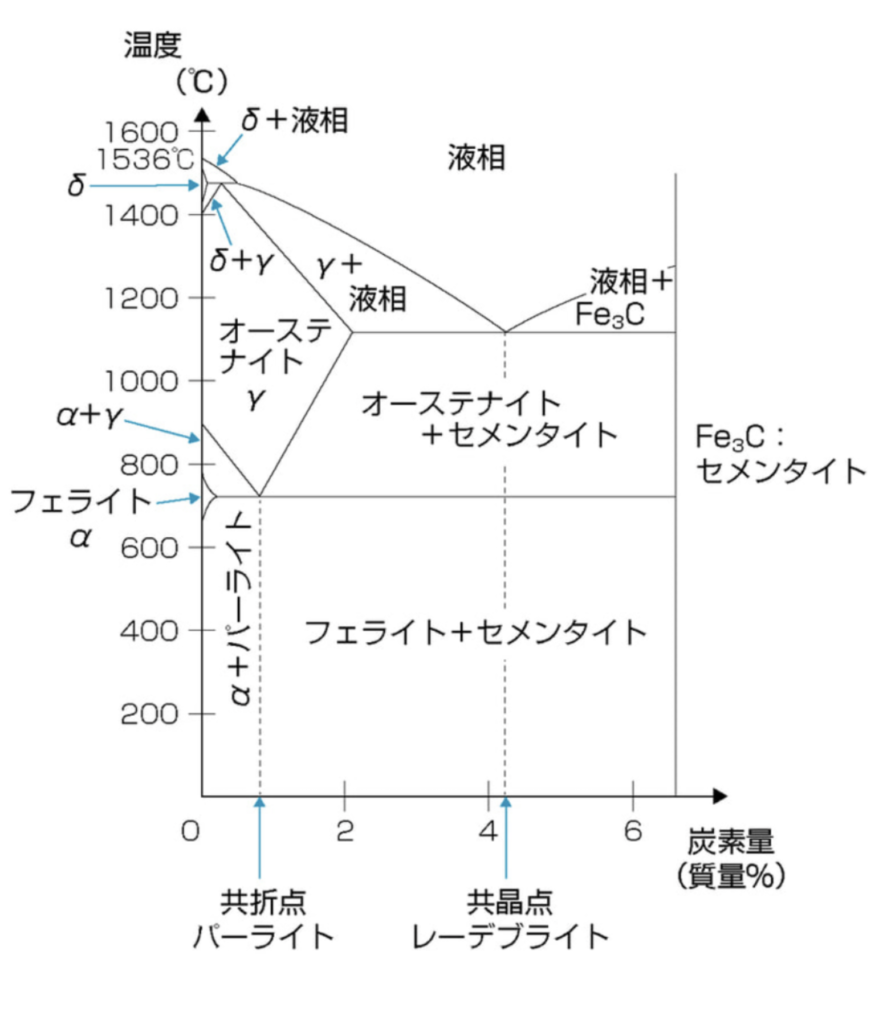

鋼は鉄Feに微量の炭素Cが添加された合金で、この含有炭素量と温度に応じて、フェライト、オーステナイト、δフェライト、セメンタイトの4つの固相と1つの液相、合計5つの相に変化します。

(普通の設計者は名前は覚えなくていいです。)

この変化の主要因は、温度変化に伴う、結晶構造の変化です。

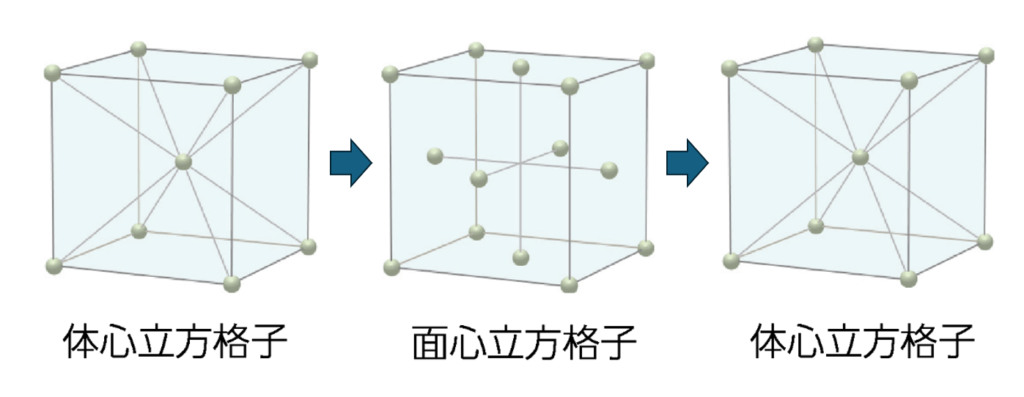

鋼は、温度上昇に伴い、体心立方格子⇒面心立方格子⇒体心立方格子⇒液体状態と変化します。

更に、その結晶構造の隙間に炭素などの元素が入り込み、性質に影響を与えます。

通常、鋼には炭素C以外に、ケイ素SiやマンガンMnが含まれますが、炭素は極微量でも鋼の組織が大きく変化し、その他の元素に与える影響が最も大きくなります。

先ほどの体心立方格子⇒面心立方格子⇒体心立方格子の状態変化も、炭素の含有量により、状態変化する温度が変わってきます。

炭素量を横軸に、温度を縦軸にとって、これらの5つの相を示したのが下図の鋼の状態図です。

この温度変化や炭素量の違いを考慮しながら、意図して温度変化により鋼の性質を調整することを熱処理と言います。

熱処理

熱処理とは、鋼に加熱・冷却を加えることで、形を変えることなく強さ、硬さ、靱性、耐摩耗性、耐腐食性、耐酸性、耐酸化性、耐間加工性などの鋼の性質を変化させる処理で、金属加工の一種です。

熱処理の種類熱処理には、その目的に応じた処理方法の違いにより、

焼入れ (quenching)

焼戻し (tempering)

焼なまし (annealing)

焼ならし (normalizing)

などがあります。

焼入れ (quenching)

焼入れ (quenching) とは、鋼の硬度を上げるために、高温状態から急冷させる処理です。

オーステナイト相を保持したままで加熱した後、急冷してマルテンサイトという組織を得る処理です。

このマルテンサイトは、硬度は高いですが、靭性が低く組織です。

そのため、通常、靱性を回復させてより強い材料にする目的で、焼入れ後には焼戻しが行われます。

焼戻し (tempering)

焼戻し (tempering) とは、焼入れをされて不安定な組織を持つようになった鋼を再加熱し、温度を保持することで、組織の変態または析出を進行させて安定的な組織に付ける熱処理です。

焼入れによるマルテンサイトを柔らかくし、靱性を同時に確化して不安定化した鋼に靱性を回復させて、組織の変化図る熱処理です。

焼なまし(annealing)

焼なまし(annealing)とは、加工硬化によって発生した内部ひずみを除去すると共に、組織を軟化させることで鋼の展性、延性を向上させる熱処理です。

いったん加熱することによって組織をオーステナイトさせ、ゆっくり冷却することで、柔らかい層状パーライト組織となります。焼なましをすることによって、切削加工がしやすくなります。

鋼の硬さが不均一の場合、機械加工において欠陥の原因となります。

また、加工の際に曲がりや反りが発生することもあります。焼なましは、これらの障害を防ぐために、鋼の組織を均一にする効果もあります。

焼ならし(normalizing)

焼ならし(normalizing)とは、オーステナイト領域の温度まで加熱したのちに冷却して、組織の結晶を均一微細化することで硬さと粘り強さを与え、切削性の向上や機械的性質の改善を行う熱処理です。

具体的な溶接禁止個所と対処法

「鋼」の熱処理についての知識から、本体鉄骨に現場溶接することについて考えてみましょう。

「鋼」は熱処理により、作られた製品だと学びました。

品質管理の担当者が現場での溶接を厳しく指摘する理由は、管理が難しい建設現場にて、溶接等で熱を加えてしまうと、製品としての「鋼」の品質を損なってしまう可能性があるためです。

溶接により「焼入れ」された鋼は、マルテンサイトに変質し、硬くはなるものの、靭性を失ってしまいます。

つまり、鉄骨造で靭性を求められる箇所において現場溶接を行うことは、構造設計の考え方を担保できなくなる可能性があります。

では、具体的にどのような部位が、そういった個所に該当するのでしょうか。

そういった箇所については、一般社団法人 日本建設業連合会がまとめてくれています。

(引用:日建連HP)

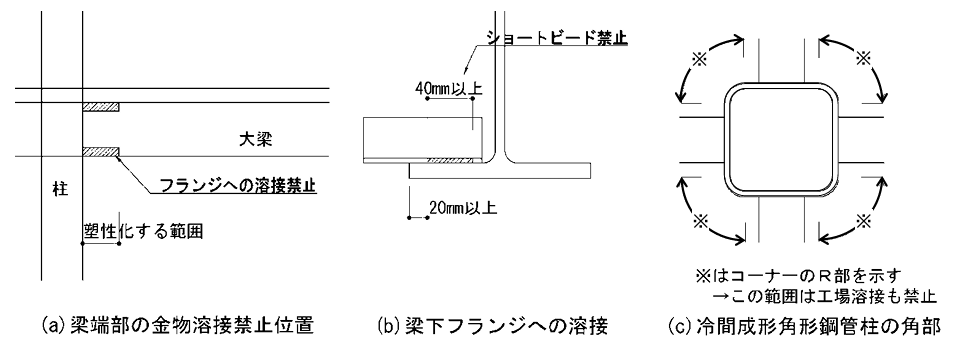

日建連の資料によると、

「大梁端部のように大地震時に塑性化する可能性がある部位や冷間成形角形鋼管のコーナー部等のように塑性変形した部位、また応力集中が起きやすい部位などには、これらの溶接は避けることが望ましいといえます。」

とされています。

a)部は、大梁端部の上下フランジです。この個所は、地震時に塑性化する可能性があります。つまり、地震時に靭性を求められる個所となるため、現場での不要な溶接を行うべきではないということになります。

b)部は、こちらは梁下のフランジ部です。こちらは、正直何故?という感じがしています。一般的には、端部以外の下フランジを塑性化させる設計とはしないため、a)部の記載だけで良いようにも思えます。

長期荷重では梁下フランジが引張側になるため、ロングスパンの場合など、応力集中を気にしているのかもしれません。

c)部は、冷間成形角形鋼管の角部です。冷間成形角形鋼管は、鋼板をロール加工・プレス加工することで成形します。その時点で、角部は鋼板が伸びており、靭性性能の一部が使われていると言えます。

つまり、柱としては、弱点と言える場所です。

その部分に現場溶接により、更に靭性性能を低下される可能性は避けるべきということになります。

なお、日建連のHPでは、

やむを得ず鉄骨本体に金物等を取り付ける必要がある場合は:

①構造体に直接工事現場溶接をすることの無いように、捨てプレートなどを製作工場で取付ける

②溶接方法、溶接材料や溶接技能者の資格を明確にし、十分に品質管理された中で作業を行う等の計画を立て、設計者・工事監理者の承認を受ける

としています。

上記の溶接禁止個所は、一般的な例示と考えた方がよく、現場にて母材に溶接が必要になった場合は、必ず構造設計者への確認、監理者の承認を得て行うべきでしょう。

そのうえで、急激な温度変化を極力抑える方法や、溶接時に周辺部位にスパッタが飛ばないよう十分な養生をするなど、施工計画を入念に練ったうえで行うことが推奨されます。

コメント