2025年3月28日、ミャンマー中部で発生したマグニチュード7.7の大地震が、隣国タイの首都バンコクにも大きな影響を及ぼしました。

普段は地震リスクが低いとされているバンコクですが、今回の地震では高層ビルの耐震性が大きく注目されました。

この記事では、バンコク地震を通じて見えてきた「長周期地震動」と「高層ビルの耐震性能」の問題点を解説し、今後の課題を考察します。

ミャンマー地震の概要

発生は2025年3月28日午後。

ミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7の強い地震でした。

震源が浅く(深さ約10~15km)、発生数分後にはM6.7規模の大きな余震も観測されています。

震源となったのはミャンマーを南北に走るサガイン断層付近とみられ、歴史的にも大地震が繰り返されてきた地域です。

主な被害状況(3/31現在)

- 死者数:1,700人以上

- 負傷者数:3,400人以上

- 被害概要:歴史的寺院の崩壊、橋梁の倒壊

特に、震源地付近のマンダレーの建物は、地震による激しい揺れで甚大な被害を受けました。

バンコクでの高層ビル倒壊事故

今回の地震で衝撃的に報道されているのが、震源地から約1,000キロ離れているバンコクでのビル倒壊です。

バンコク北部のチャトゥチャック地区で建設中だった33階建て高層ビルが完全に倒壊する映像はかなりショッキングです。

このビルは政府関連オフィスビルとして計画されており、タイの大手ゼネコンと中国国営企業のJVが施工を担当していました。

倒壊により、少なくとも18人が死亡、33人が負傷、78人が行方不明となっていると報告されています。

幸いタイ国内で地震による大きな被害はこのビル倒壊に限られ、バンコク以外の地域では死者数名程度(タイ全土で9人との初報も)に留まっています。

しかし、バンコク市内では他にも700件以上の建物被害報告(ひび割れや一部損傷など)が寄せられており、市当局はこれら約2,000件の通報を精査し、深刻なものから順次現地調査を実施しています。

今回、震源から遠く離れたバンコクで建設中ビルが倒壊した直接の原因については、現在タイ当局が詳しい調査を進めています。

ここでは、一般的な工学的な知見に基づき、考えられる主要因を整理します。

倒壊の要因

- 長周期地震動に共振したため、揺れが増幅された

- バンコクの地盤が軟弱で、地震波が伝わりやすかった

- 建設途中だった

長周期地震動とは?

長周期地震動とは、周期の長いゆっくりとした揺れが長時間続く現象です。

地震というのはいろんな周期の波の集合体 です。

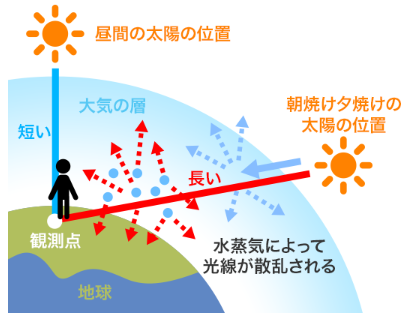

同じ波の集合体では「光」がありますが、光も周期の長い赤色から周期の短い紫色などに分かれています。

それらが全て重なり合って自然光のような白い光になっていることイメージされると分かりやすいです。

そして、その地震動の中で周期の長い地震動の成分だけ遠くまで伝わります。

こちらも光に例えると、大気にあるチリなどによって青色や紫色の光は反射され、赤色だけが届く夕焼けと同じ原理です。

つまり、短い周期の地震動成分は、地中にある様々なものに阻害され減衰し、周期の長い地震動成分だけが遠くまで届くということです。

高層ビルなど、建物高さが高い建物や免震建物などは、建物の固有周期が長く、長周期地震動成分と共振しやすくなり、揺れが大きくなる傾向があります。

この現象は、東日本大震災の際に東京や大阪の超高層ビルが激しく揺られたことで 日本でも認知度が高い現象です。

当時、大阪の咲洲庁舎では、大阪府では震度3であったにも関わらず、EVが32基中26基も止まるような強振に見舞われました。

バンコクの地盤特性

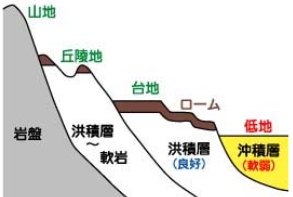

バンコクはチャオプラヤ川流域の沖積平野に位置し、厚い沖積層からなる非常に柔らかい地盤の上に都市が築かれています。

この地盤は地震波の揺れを増幅し、特に長い周期(ゆっくりとした大きな揺れ)の震動を起こしやすい特性がある為、今回のような事象につながったと考えられます。

この川の流域の非常に柔らかい地盤は、東京や大阪も同様な条件なので、他人事ではありません。

建設中の建物について

倒壊したビルは建設途中であり、完成した建物と比べて耐震上弱い状態でした。

当然、建築中は柱・梁・耐震壁などの主要構造が全て出来上がっておらず、建物全体としての剛性(硬さ)や靭性(ねばり強さ)が不十分です。

構造設計は、建物が完全に出来上がった状態を想定して行われます。

もちろん、大規模な建物は、建設中の構造解析も行いますが、それは施工手順に沿った解析であり、地震に対する解析は限定的です。

そのため、設計上想定される耐震性能をまだ発揮できていない状態であり、完成時には耐えられるはずの揺れにも耐えられなかった可能性があります。

長周期地震動に対する対策

施工中の対策は難しいですが、長周期地震動に対する高層建物への対策は必要です。

日本でも、長周期地震動対策が課題となっており、制振ダンパーの設置などが進められています。

例えば、大阪府咲洲庁舎では鋼製ダンパーやオイルダンパーを導入し、揺れの軽減を図っています。

このように、近年の日本の多くの高層建物は長周期地震動に対策が行われています。

しかし、長周期地震動が問題視されたのは、東日本大震災時です。

南海トラフ地震のリスクもある日本においては、国土交通省から長周期地震動への対策を行うよう通知がありました。

<超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について>

この通知は平成29年4月1日以降が対象となっているため、それ以前に建設された建物は対策が不十分な可能性があるので注意が必要です。

まとめ

バンコク地震は、長周期地震動によって遠隔地でも高層ビルが倒壊するリスクを示しました。

地震リスクが少ないとされてきたバンコクでも、耐震対策の重要性が再認識されています。

今後は、耐震基準の見直しや既存建物の補強を進め、安全性を確保するための取り組みが不可欠です。

都市の成長とともに、防災意識も高めていくことが、安心して暮らせる街づくりへの第一歩となるでしょう。

地震発生: 2025年3月28日、ミャンマー中部でマグニチュード7.7の大地震発生。

影響: バンコクでも大きな影響があり、特に高層ビルの耐震性が注目される。

被害状況:

- 死者数:1,700人以上(ミャンマー)

- 負傷者数:3,400人以上(ミャンマー)

- バンコクでは33階建て高層ビルが倒壊、少なくとも18人死亡、33人負傷、78人行方不明。

倒壊の原因:

- 長周期地震動の共振による揺れの増幅。

- バンコクの軟弱な地盤による地震波の増幅。

- 建設途中のビルで耐震性能が未完成だったため、揺れに耐えられなかった。

長周期地震動の解説:

- 周期の長いゆっくりとした揺れが遠くまで伝わり、高層ビルに影響を与える。

- 日本では東日本大震災時に超高層ビルが激しく揺れる現象が認知されている。

バンコクの地盤特性:

- チャオプラヤ川流域の軟弱な地盤が地震波を増幅し、特に長周期の震動を引き起こしやすい。

建設中のビルについて:

- 完成していないため、耐震性能が十分に発揮されず、地震に耐えられなかった。

長周期地震動への対策:

日本では制振ダンパーの設置など対策が進められており、バンコクでも同様の対策が求められる。

コメント